2025.11.07

床が抜けないか心配な方へ|不安の原因と安全に暮らすための対策ガイド

「床が抜けそうで心配…」と感じたことはありませんか?特に古い家や木造アパートでは、ちょっとしたきしみ音や床の沈みに不安を覚える方も多いでしょう。実際に床が抜けるトラブルはゼロではなく、重量物の設置や老朽化が原因となることもあります。

本記事では、床が抜けるリスクに関する原因や確認すべきポイント、木造住宅の構造の特徴、予防策、リフォーム・補強方法までを詳しく解説します。日々の生活でできる工夫や、安心して暮らすための専門業者の選び方も紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

床が抜けないか心配になる原因とは?

床が抜ける不安にはいくつかの共通した原因があります。ここでは、よくある心配の背景を解説します。

築年数が古い建物に住んでいるから

築20年、30年と経過した木造住宅やアパートでは、床の構造材が劣化している可能性があります。特に床下が湿気にさらされやすい環境では、木材が腐食し、強度が落ちるリスクがあります。

長年メンテナンスされていない場合、目に見えない部分から劣化が進行しているかもしれません。

古い建物に住んでいる場合は、専門家による点検を定期的に行うことで安心につながります。

また、耐震基準が現在と異なる時代の建物は、そもそも構造的に弱いケースもあるため注意が必要です。

床がきしむ・沈むなどの異変を感じるから

歩いたときに「ギシギシ」と音がしたり、特定の場所だけ沈み込んだりする場合、床下の構造に問題がある可能性があります。

こうした異変は、床下の根太(ねだ)や大引(おおびき)が緩んでいたり、シロアリの被害を受けている兆候かもしれません。

異常に気づいたら、放置せずにすぐに点検を行うことが大切です。

少しの変化でも、蓄積すると重大な事故につながることがあります。

重量のある家具や家電を置いているから

大型の冷蔵庫、洗濯機、書棚などは非常に重く、設置する場所によっては床に過度な負荷がかかります。

特に、重量物が一カ所に集中していると、床の構造が耐えきれずに沈下や破損のリスクが高まります。

家具の配置や重さの分散を意識することで、床の負担を軽減できます。

購入前に設置場所の耐荷重を確認するのも有効な方法です。

木造住宅で耐久性に不安があるから

木造住宅は鉄筋コンクリート造と比べて、床の耐久性が落ちると感じる方も多いです。

木材は湿気や虫害の影響を受けやすく、時間とともに劣化するため、定期的なメンテナンスが必要不可欠です。

特に築年数が経っている木造住宅では、床の構造を見直すことが重要です。

耐久性に不安を感じたら、専門家による調査を検討しましょう。

過去に床が抜けた事例を聞いたことがあるから

ネットやニュース、知人の話などで「床が抜けた」という事例を聞くと、自分の住まいでも同じことが起こるのではと心配になることがあります。

実際に国土交通省の報告でも、構造上の不具合による事故は一定数発生していることが確認されています。

信頼できる情報源から正しい知識を得ることが、不安を軽減する第一歩です。

不安を感じたら、構造的なチェックを怠らないようにしましょう。

アパートで床が抜けないか心配なときに確認すべきポイント

アパートの床に不安があるときは、事前にいくつかの確認を行うことで安全性を把握できます。

床下の構造と素材を確認する

アパートの床がどのような構造・素材でできているかを知ることは、安全の第一歩です。

根太工法か剛床工法か、床材が合板か無垢材かなどで強度が変わってきます。

入居時に物件資料を見直すか、管理会社に問い合わせて確認しましょう。

構造を理解することで、耐荷重や補強の必要性を判断しやすくなります。

耐荷重の目安を大家や管理会社に確認する

物件によって床の耐荷重は異なります。一般的な住宅では180kg/㎡が目安とされますが、アパートによってはそれより低いことも。

本棚や水槽など重量物を設置する場合は、事前に耐荷重を確認しておくと安心です。

許容荷重を超えると、床の破損や下階への影響が出る可能性があります。

不明な場合は、無理に設置せず専門家に相談しましょう。

下の階への音や振動の伝わりやすさを見る

床がしっかりしていないと、音や振動が下の階に響きやすくなります。

床材の厚みやクッション性、構造体のつなぎ目の強度が影響します。

実際に歩いたときの感触や音を確認することで、床の状態がある程度わかります。

気になる場合は、遮音マットなどの設置を検討しても良いでしょう。

重たい家具の配置場所を見直す

同じ場所に重たい家具を集中させていると、そこだけに負荷が集中します。

配置を分散させるだけでも、床の傷みを防ぐ効果があります。

特に壁際や柱の近くに配置することで、構造的な支持を得やすくなります。

定期的な模様替えで負担を分散するのも効果的です。

国土交通省の住宅性能表示制度を参考にする

住宅性能表示制度では、構造の安定や劣化の軽減に関する項目が評価されています。

床の強度や構造の安全性を知る参考として、性能評価の内容をチェックしましょう。

制度を利用している物件は、一定の基準を満たしているため安心感があります。

不安がある場合は、評価書の提示を求めても問題ありません。

木造住宅で床が抜けないか心配な方が知っておくべき構造の特徴

木造住宅には特有の構造があり、それぞれの工法や素材によって床の強度や耐久性が大きく異なります。ここでは木造住宅の構造的なポイントについてわかりやすく解説します。

根太工法と剛床工法の違いを理解する

木造住宅の床は、主に「根太工法」と「剛床工法」という2つの工法で作られています。

根太工法は、床板の下に間隔を空けて細い木材(根太)を並べて支える方式で、昔ながらの工法です。対して、剛床工法は厚みのある構造用合板を用いて床全体を一体化することで、強度を高める現代的な工法です。

一般的に剛床工法の方が耐震性や耐荷重に優れており、床が抜けるリスクも低くなります。

自宅がどちらの工法で作られているかを把握しておくと、補強やリフォームの判断に役立ちます。

経年劣化しやすい素材が使われている可能性がある

古い木造住宅では、構造材に使われている木材が劣化している場合があります。特にベニヤ板などの合板は、湿気や重さに弱く、長年使うと強度が落ちていきます。

また、古い時代に建てられた住宅では、防腐処理や防虫処理が十分でない可能性もあります。

床下の構造材がどのような素材かを調べ、必要に応じて補強を検討することが大切です。

不安がある場合は、住宅診断士などに調査を依頼すると安心です。

シロアリや湿気によるダメージを受けやすい

木造住宅の大敵といえば、シロアリと湿気です。床下がジメジメしている環境では、木材が腐ったり、シロアリの被害にあったりしやすくなります。

これにより、床を支える構造材が脆くなり、抜けやすくなるのです。

床が抜ける前に、床下の湿度やシロアリの有無を確認しておくことが重要です。

防湿シートの設置や換気口の確保など、湿気対策も並行して行いましょう。

構造用合板の厚みや間隔で強度が変わる

床面に使用されている構造用合板の厚みや、その下の支持部材(根太や大引)の間隔によっても、床の強度が変わります。

一般的には、厚みが24mm以上あり、根太の間隔が303mm以内であれば、十分な強度が確保されているとされます。

合板が薄い、または支持間隔が広すぎると、床がたわみやすく抜けやすくなります。

建築時の設計図や仕様書がある場合は確認してみましょう。

補強しやすい構造かどうかを把握しておく

木造住宅は構造的に補強がしやすいというメリットもあります。床下にアクセスできれば、根太や大引を後から補強することが可能です。

補強しやすい構造であれば、万が一強度が不足していても、リフォームやDIYで対応できる場合があります。

事前に床下点検口の有無や、床下空間の広さを確認しておくと、補強時にスムーズです。

専門業者に相談して補強の可否を判断してもらいましょう。

床が抜けないか心配なときに起こりやすい生活習慣とは?

実は日常生活のちょっとした習慣が、床の負担を大きくしていることがあります。ここでは、床の安全性を損なう生活習慣について紹介します。

同じ場所に家具を集中させている

大型の家具や荷物を一ヶ所にまとめて置いていると、その部分にだけ荷重が集中し、床の構造に負担がかかります。

床全体に荷重を分散させることが、長持ちさせるコツです。

可能であれば、家具を部屋全体に均等に配置し、重さの集中を防ぎましょう。

定期的な模様替えもおすすめです。

本棚や水槽など重量物を設置している

本棚は中身が増えるにつれて重さも増していきます。水槽も水の重さでかなりの荷重になります。

特に30リットル以上の水槽は設置場所に十分注意が必要です。

重量物の下には補強板を敷くなどの工夫をすることで、床へのダメージを軽減できます。

耐荷重を考慮して設置するようにしましょう。

湿気対策をしていない

湿気は木材の劣化を早める最大の原因です。床下の換気が不十分だったり、除湿を怠っていると、知らぬ間に構造が弱っていきます。

室内の湿度を適切に保つことが、床の寿命を延ばすカギになります。

除湿機や換気扇を活用して、湿気をためこまないようにしましょう。

カビや腐敗の防止にもつながります。

掃除や点検を長年していない

床下は普段見えない場所ですが、定期的な掃除や点検がとても重要です。

長年放置していると、ホコリや湿気、虫害が進行していることもあります。

年に1回は点検口から床下を確認するようにしましょう。

見えにくい場所ほど、注意を払うことが大切です。

床にキズやたわみがあっても放置している

床の表面にキズやたわみ、浮きなどが見られる場合、それは構造の異常を示しているサインかもしれません。

気づいたときに早めに対処することで、大きな事故を防ぐことができます。

ちょっとした不具合も放置せず、修理や点検を行うようにしましょう。

目視できる範囲だけでなく、音や感触も頼りにしてチェックしましょう。

家具や荷物で床が抜けないか心配な場合の対策法

家具や荷物による過重で床が抜けないか心配な場合でも、少しの工夫や対策でリスクを軽減することが可能です。ここでは、家庭で簡単にできる具体的な対策方法を紹介します。

家具の配置を分散させる

家具や荷物の配置を一カ所に集中させるのではなく、部屋全体に分散するように配置することが基本です。

特に、壁の中央部分や床下の支えが弱い場所には、極力重たい家具を置かないようにしましょう。

重たい家具は壁際や柱の上に置くことで、床構造の負担を減らすことができます。

配置換えを定期的に行うことで、床の耐久性を維持しやすくなります。

スチールラックや棚に耐荷重表示があるものを選ぶ

家具や収納棚を選ぶ際には、「耐荷重表示」がある製品を選ぶことが重要です。

例えば、100kgまで耐えられるスチールラックと、明確な表示がない棚では、信頼性が大きく異なります。

使用環境に適した耐荷重の家具を選ぶことで、床への負担を計算しやすくなります。

商品説明やラベルをしっかり確認する癖をつけましょう。

床補強用の板やベースを使う

重たい家具の下に厚めの合板やベースプレートを敷くことで、荷重を広範囲に分散させることができます。

とくに水槽やピアノなど重量のある物には効果的です。

小さな接地面に重さが集中しないように、広い面積で荷重を受け止める工夫をしましょう。

市販の床補強用プレートや滑り止めマットも活用できます。

耐震マットで荷重分散を図る

地震対策用として販売されている耐震マットは、荷重分散や振動吸収にも効果があります。

これを家具の脚の下に敷くことで、床への衝撃を和らげることができます。

荷重を柔らかく受け止めることで、床材の傷みを軽減できるのがメリットです。

家具の固定と同時に床の保護にも役立ちます。

収納を見直して荷物を減らす

必要のない荷物を見直して減らすことも、床の負担を軽くする有効な手段です。

とくに紙類や書籍、衣類など、気づかぬうちに重くなっているものは要注意です。

定期的に断捨離を行い、床の耐荷重を意識した収納方法に切り替えるようにしましょう。

軽量化と整理整頓は、安全で快適な生活につながります。

築年数が古い家で床が抜けないか心配な方へのアドバイス

築年数が経過した家は、それだけ構造材の老朽化が進んでいる可能性があります。ここでは、古い家での注意点と対応策を具体的にご紹介します。

床下の点検を定期的に行う

古い家に住んでいる場合、床下の状態を定期的にチェックすることが欠かせません。

点検口がある場合は自分でライトを使って確認できますし、業者に依頼すればより詳細に調査してもらえます。

年に1回程度を目安に、点検の習慣を持ちましょう。

ちょっとした不具合も早期発見・早期対処が大切です。

シロアリ被害の有無をチェックする

築年数が古くなるほど、シロアリによる木材の劣化が心配されます。

特に湿気が多い地域や、床下の換気が悪い環境ではリスクが高まります。

床下にシロアリの痕跡(蟻道)や食害の跡がある場合は、早急な駆除と補修が必要です。

シロアリ駆除業者による定期的な点検を検討しましょう。

リフォーム歴があるかどうかを調べる

中古住宅や長く住んでいる家では、過去にどんなリフォームがされたかを確認することが大切です。

床の張り替えや補強が行われている場合、安心感が増します。

リフォーム履歴は、建築会社や住宅診断士に確認してもらうことも可能です。

床に関する工事が行われていない場合は、補強を検討しましょう。

構造材が腐っていないかを確認する

床を支える根太や大引、束柱などの構造材が腐っていると、床の強度が著しく低下します。

床下の湿気や水漏れが原因で腐食が進行するケースも少なくありません。

構造材の状態を目視または業者に確認してもらい、必要であれば交換や補修を行いましょう。

腐食が放置されると、突然床が抜けるリスクもあります。

床鳴りや沈み込みがないか歩いて確認する

床を歩いたときに「ギシギシ」という音や、沈み込むような感覚がある場合、構造に何らかの異常がある可能性があります。

このような変化は、日々の生活の中で気づくサインです。

異変を感じたら、メモを取っておき、業者に相談する際に活用しましょう。

自分の感覚を大切にし、早めの対応を心がけてください。

床が抜けないか心配なときに役立つリフォームや補強方法

床の抜け落ちを防ぐには、生活習慣の見直しだけでなく、建物の構造自体を補強するリフォームも効果的です。ここでは、具体的な床補強の方法について紹介します。

根太や大引の補強を行う

床下の骨組みである「根太(ねだ)」や「大引(おおびき)」が劣化していると、床全体の耐久性が落ちてしまいます。

古い住宅ではこれらが細く、間隔が広すぎることもあるため、追加で補強材を入れることで強度を高めることができます。

専門業者に依頼すれば、床下から補強材を取り付ける作業も可能です。

特に沈み込みやきしみがひどい箇所には有効な対策となります。

構造用合板を使って床面を補強する

床の表面材として使用する「構造用合板」は、その厚みや品質によって床の強さを左右します。

リフォームでは、既存の床の上から構造用合板を重ね張りして補強する方法が一般的です。

24mm厚の合板を使用することで、かなりの強度アップが期待できます。

たわみや沈みを感じる箇所の改善にもつながります。

床下の湿気対策を実施する

床の構造材を長持ちさせるためには、湿気対策が非常に重要です。

床下の地面に防湿シートを敷いたり、床下換気口を増設したりすることで、湿度の上昇を防ぐことができます。

湿気対策は腐食やカビの発生、シロアリの予防にも効果があります。

費用対効果が高い補強方法のひとつです。

断熱材を入れて劣化を防ぐ

床下に断熱材を施工することで、温度差による結露を防ぎ、湿気の発生を抑えることができます。

また、冷暖房効率の向上にもつながり、光熱費の節約にも貢献します。

断熱材は建材の劣化を防ぐだけでなく、住環境の快適さも向上させてくれる一石二鳥のリフォームです。

床が冷たいと感じる方にもおすすめです。

床下換気扇を設置する

通気性が悪い床下には「床下換気扇」を取り付ける方法があります。

タイマーや湿度センサーで自動的に換気できる製品もあり、床下の空気を循環させてカビや腐敗を防ぎます。

特に北側の部屋や風通しの悪い場所に設置すると効果的です。

建物全体の健康を保つためにも、床下の換気は重要なポイントとなります。

床が抜けないか心配なときに相談できる専門業者の選び方

床の安全性に不安を感じたら、自分で判断せず、専門の業者に相談するのが確実です。ここでは、信頼できる業者を選ぶためのチェックポイントを紹介します。

住宅診断(ホームインスペクション)に対応している業者を選ぶ

住宅診断士(インスペクター)が在籍している業者であれば、第三者的な視点で床や構造全体の状態をチェックしてくれます。

新築・中古を問わず、床下点検や耐荷重の診断も依頼可能です。

床の安全性だけでなく、建物全体のリスクを把握できるので、包括的な判断ができます。

インスペクション対応かどうかを事前に確認しましょう。

床下点検・補強の実績があるかを確認する

床に関する施工実績が豊富な業者であれば、補強方法や劣化状態の見極めにも慣れています。

過去の施工例や写真を見せてもらうと、技術レベルを把握しやすくなります。

公式サイトやSNSで事例を確認することも効果的です。

具体的な作業内容を質問して、納得したうえで契約しましょう。

シロアリ駆除も対応できるかをチェックする

床下の劣化はシロアリによる被害が原因の場合もあります。

そのため、点検と同時にシロアリ調査・駆除も一括して対応できる業者だと安心です。

防蟻処理の施工保証があるかどうかも、信頼性の目安になります。

定期的なアフターサービスがある業者もおすすめです。

建築士や施工管理技士が在籍しているかを見る

国家資格を持つ技術者が在籍しているかどうかは、業者の信頼度を判断するうえで重要なポイントです。

一級建築士や施工管理技士がいれば、構造的な問題にも対応できます。

専門的な知識をもとにアドバイスをもらえるので、安心して相談できます。

名刺やスタッフ紹介ページを見て確認してみましょう。

まとめ|床が抜けないか心配な方が安心して暮らすためにできること

床が抜けるという心配は、多くの方が抱える住まいの不安のひとつです。しかし、正しい知識と対策を知ることで、その不安は確実に軽減できます。

日頃から床の状態を意識してチェックする

きしみ音や沈み込みなどの異変に気づいたら、早めに対応しましょう。目視や感覚を頼りに、小さな変化を見逃さないことが大切です。

家具の配置や荷物量を見直す

重たい家具を一カ所に集中させず、適切に分散配置することで、床への負担を大幅に軽減できます。荷物の断捨離も効果的です。

必要に応じて専門業者に相談する

不安な点は自己判断せず、住宅診断士や補強業者に相談することで、正確な状況を把握できます。プロの意見を取り入れた対応が安心につながります。

リフォームや補強で不安を解消する

構造用合板の重ね張り、根太の補強、湿気対策など、予算や状況に応じた補強工事を行えば、長期的に安全な住環境を保てます。

正しい知識を持って安心して生活する

構造や工法、耐荷重などの基本を知っておくことで、床が抜ける不安に過剰に振り回されることなく、冷静な判断ができるようになります。

床が抜けないか心配な方は、今日からできる対策を始めて、安心で快適な暮らしを手に入れましょう。

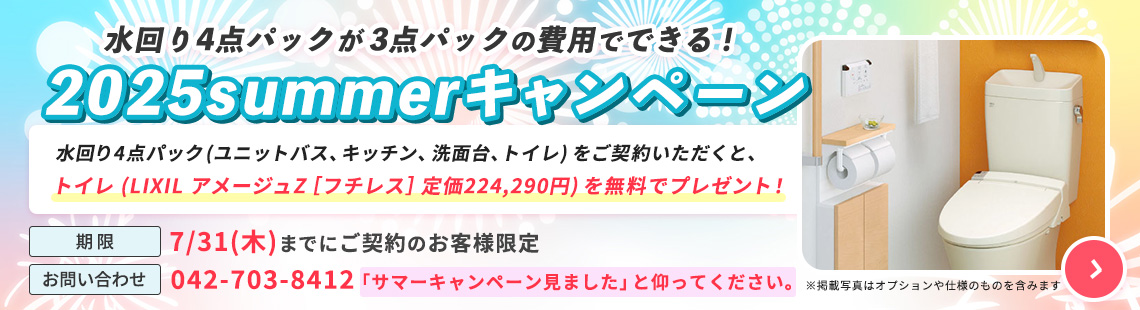

フローリングや床をリフォームするならグランディル

この記事では、床が抜けるリスクに関する原因や確認すべきポイントなどについてご紹介いたしましたが、この記事をきっかけに水回りをまとめてリフォームすることを検討している方も多いかと思います。

フローリングや床をまとめてリフォームするなら、私たちグランディルにお任せください。

グランディルは、リフォーム専門店として地元相模原で多くの戸建・マンション・店舗などの施工に携わらせていただいております。

大手ハウスメーカーには実現できない「直接施工」、中間マージンや営業コストなど余計なコストが不要なことによる低価格でのリフォームをさせていただいており、専門の担当者が一貫して責任をもって施工いたします。

また、現地調査・お見積りも無料にて承っております。

大切なお家のリフォームは、私たちにお任せください。

ぜひ一度、下記リンクよりお問い合わせください。