2025.10.21

床鳴りの音の種類と原因・対策を完全ガイド|床から聞こえる音の正体を徹底解説

「歩くたびに床がミシミシと鳴る」「夜中に床からコツコツと音がして気になる」──そんな床鳴りの悩みをお持ちではありませんか?

実は床鳴りには複数の種類があり、音によって原因や対策が異なります。放っておくと住宅の劣化や構造上の問題に繋がる可能性もあるため、早期に原因を見極めて適切な対処をすることが重要です。

この記事では、床鳴りの種類別に「音の特徴・原因・発生しやすい場所・対策・予防法・チェック方法・専門業者に依頼すべきケース」まで網羅的に解説します。戸建てやマンションにお住まいの方、リフォームを検討中の方にも役立つ情報をお届けします。

床鳴りの音の種類とは?よくある床鳴りの音の特徴

床鳴りにはさまざまな種類の音があり、それぞれ原因や対処方法が異なります。以下に代表的な音の種類とその特徴を紹介します。

ミシミシ音:木材のきしみが原因

「ミシミシ」という音は、木材同士がこすれ合うことで発生する典型的な床鳴りの音です。

特にフローリングや根太など、木製の構造材が経年変化で乾燥・収縮・劣化することで音が出る場合が多くなります。

体重がかかったときに反応して鳴るため、人の移動にあわせて音が鳴るのが特徴です。

無垢材を使用している住宅では特に発生しやすくなります。

ギシギシ音:フローリング材と下地の摩擦による音

「ギシギシ」という音は、フローリング材とその下地材(合板やベニヤ板)との間に隙間やたわみが生じ、そこが擦れ合うことで発生します。

この現象は施工不良や経年による接着材の劣化、床下の湿気などが原因となることが多いです。

歩くたびに音が鳴るため、住人の生活ストレスにもなりやすい音の一つです。

構造上の問題がある場合は、根本的な修繕が必要となることもあります。

コツコツ音:釘やビスの緩みからくる衝撃音

「コツコツ」という音は、フローリング材を固定している釘やビスが緩んだり、浮いたりすることで発生する衝撃音です。

床材がわずかに上下に動くことで、そのたびに金具が床材にぶつかり、打撃音のように聞こえます。

施工時の締め付け不足や、床材の乾燥・変形によるズレなどが原因で発生します。

放置すると床材が破損するリスクもあるため、早めの対処が必要です。

バキバキ音:乾燥や湿気で木材が伸縮する際の音

「バキバキ」という比較的大きな音は、木材が湿気や乾燥によって伸び縮みする際の急激な動きによって発生します。

主に季節の変わり目や、湿度変化の激しい梅雨・冬に発生しやすいです。

また、床暖房や直射日光の影響を受けるエリアでもよく聞かれる音です。

大きな音が頻繁に出る場合は、構造に影響を与えている可能性もあるため、注意が必要です。

床鳴りの音の種類ごとに異なる原因とは?

床鳴りの音は種類ごとに原因が異なります。どのようなメカニズムで発生しているのかを理解することで、対処がしやすくなります。

ミシミシ音は木材の劣化や乾燥による収縮が原因

木材は空気中の水分を吸ったり吐いたりして伸縮する性質があります。長期間の乾燥や劣化によって収縮が進むと、接合部にズレが生じ、ミシミシと音が鳴るようになります。

とくに冬場の乾燥した時期や、エアコンの長時間使用後に発生しやすいです。

無垢材の場合は湿度管理が非常に重要になります。

また、床の構造に負担がかかっているケースもあります。

ギシギシ音は床板と下地材の密着不足が原因

フローリング材が下地材としっかり接着されていない場合、摩擦が生じてギシギシと音が鳴ります。

接着剤の劣化、施工時の隙間、床下地のたわみが原因であることが多いです。

リフォーム時に発生することもあり、家具の重さや人の動線により圧力がかかり続けることで進行します。

放置すると隙間がさらに広がり、音が大きくなる可能性があります。

コツコツ音は固定金具や釘の緩みが原因

フローリング材を固定している釘やビスが長年の使用で緩むと、踏んだときに床材と金具が衝突し、「コツコツ」という音になります。

この音は、足音と連動して小さく響くことが多く、階段や人がよく歩く場所で目立ちます。

再固定や交換によって比較的簡単に対処できるケースが多いです。

ただし、床下点検を行わないと正確な原因特定は難しい場合もあります。

バキバキ音は温度や湿度変化による木材の変形が原因

木材は吸湿・乾燥を繰り返すことで反ったりねじれたりします。この動きが大きいと、「バキッ」と音を立てることがあります。

日光が当たる窓際、床暖房の影響を受ける場所などで特に起こりやすく、音の大きさが大きい場合は構造材に負担がかかっている可能性もあります。

放置すると建材が割れるなど深刻なダメージにつながることもあるため、注意が必要です。

湿度や温度の管理が対策の鍵となります。

床鳴りの音の種類別に見る発生しやすい場所

床鳴りの音は、発生する場所にも一定の傾向があります。音の種類ごとに、どこで鳴りやすいかを知っておくことで、問題の特定がスムーズになります。

ミシミシ音はリビングなど人の往来が多い場所に多い

ミシミシという音は、人がよく通るリビングやキッチンなどの生活空間でよく発生します。

これらの場所は家具の配置や重み、人の歩行により、床に負荷がかかりやすいのが特徴です。

また、室内の温度差や湿度差の影響を受けることも多く、木材の伸縮により音が出やすくなります。

無垢材のフローリングを使用している場合は、定期的なメンテナンスが重要です。

ギシギシ音は廊下や部屋の端に出やすい

ギシギシ音は、比較的狭く細長い廊下や部屋の角、隅の部分などに集中して発生することがよくあります。

これらのエリアは構造的に負荷がかかりやすく、下地材との接着が不十分になりがちです。

施工時に床材と下地の隙間ができやすく、その後の経年劣化で音が発生するパターンも見られます。

特に古い家屋ではこうしたギシギシ音が日常的に出ているケースもあります。

コツコツ音は階段や床下点検口のまわりでよく起きる

コツコツという打撃音は、階段付近や床下点検口まわりのように金具を多用している場所で起きやすいです。

これらの場所では、固定用のビスや金具の劣化・緩みにより、部材同士がぶつかって音が出ることがあります。

また、点検や荷重のかかりやすい部分では床材が上下に動きやすく、音が増幅されます。

定期的に金具の点検や締め直しを行うことが重要です。

バキバキ音は窓際や日当たりの良い部屋に発生しやすい

バキバキという大きな音は、日光の当たる窓際や、床暖房がある部屋で発生しやすい傾向があります。

これらのエリアは温度と湿度の変化が激しく、木材が急激に伸び縮みすることがあります。

特に朝晩で寒暖差の大きい季節や、梅雨明けの時期に注意が必要です。

音の大きさが急に増す場合は、床材の破損がないか確認してみましょう。

床鳴りの音の種類ごとの具体的な対策方法

床鳴りを放置すると悪化して生活に支障をきたす可能性があります。ここでは音の種類ごとに効果的な対策方法をご紹介します。

ミシミシ音には潤滑剤や補修用ボンドを使用する

木材のこすれによるミシミシ音には、すき間に潤滑剤を注入したり、木工用ボンドを使って補修するのが効果的です。

市販の床鳴り対策スプレーなども活用できます。

ただし、根本原因が構造材の劣化である場合は、簡易的な処置では改善しないこともあります。

音の頻度が多い場合は床下の確認も検討しましょう。

ギシギシ音にはフロアパネルの再固定やスペーサーの挿入が効果的

床材と下地の隙間をなくすためには、パネルの再固定や専用スペーサーの挿入が有効です。

薄い木片やウレタン素材を差し込むことで、摩擦音を軽減できます。

専門業者による施工であれば、床板全体の調整や再貼り替えにも対応可能です。

リフォーム前の点検段階で発見できると、修繕コストも抑えられます。

コツコツ音には釘やビスの打ち直しが必要

固定用金具の緩みが原因の場合、釘やビスをしっかりと打ち直すことで音を抑えることができます。

ネジが木材から抜けかけている状態だと、踏むたびに音が響きます。

長さや太さが適切なビスに交換することで、再発を防止できます。

DIYが苦手な方は、点検と修繕を業者に依頼するのも安心です。

バキバキ音には湿度管理や木材の調整が有効

乾燥や湿気の影響による音には、加湿器や除湿機を使って室内の湿度を一定に保つことが効果的です。

また、床暖房の温度を急に変えず、徐々に調整するよう心がけましょう。

必要に応じて床材の削り直しや調整施工を行うことで、より大きな効果が得られます。

温度や湿度センサーを設置して、環境の変化に敏感になることも大切です。

床鳴りの音の種類が増える前にできる予防法

床鳴りは未然に防ぐことも可能です。日頃のちょっとした工夫で、将来的なトラブルを避けられます。

定期的な床下点検で早期に異常を発見する

半年から1年に一度は床下の点検を行い、木材の乾燥や腐食、虫害などの有無をチェックしましょう。

点検口がある場合は自分でも確認できますが、業者による点検でより正確な状態を把握できます。

点検を習慣化することで、異常の早期発見と対処につながります。

費用も安価な場合が多く、定期的なメンテナンスとしておすすめです。

加湿器・除湿機を使って室内の湿度を一定に保つ

湿度の変化が激しいと、木材の伸縮により床鳴りが発生しやすくなります。

理想的な室内湿度は40〜60%と言われており、季節に応じた湿度調整が必要です。

冬場は加湿器、夏場は除湿機を使用し、床材への負担を最小限に抑えましょう。

特に無垢材のフローリングを使用している住宅では湿度管理が重要です。

家具の重みを分散させて床への負担を減らす

重い家具を一か所に置くと、床がたわみやすくなり、床鳴りの原因となります。

定期的に家具の配置を変える、または重みに耐えるための保護パッドを使うと良いでしょう。

特にソファや大型テレビ、食器棚などは注意が必要です。

キャスター付き家具を使用するのもおすすめです。

フローリングワックスで摩擦を軽減する

フローリングワックスには、床表面の摩擦を軽減し、滑らかさを保つ効果があります。

定期的にワックスを塗ることで、床材の劣化を防ぎ、木の動きを安定させることができます。

市販のワックスの中には、防音効果や耐久性を高める成分が含まれているものもあります。

施工は簡単なため、定期的に自分でメンテナンスすることも可能です。

床鳴りの音の種類を見分けるためのチェックポイント

床鳴りの正確な原因を突き止めるには、音の種類や発生条件を細かくチェックすることが重要です。ここでは自分でできるチェックポイントを4つ紹介します。

音が発生するタイミング(歩いたとき・温度変化のとき)を確認する

床鳴りが「人が歩いたとき」にだけ発生するのか、それとも「時間帯や気温の変化」に連動しているのかをチェックしましょう。

歩いたときに鳴るなら、床材の緩みや摩擦が原因である可能性が高いです。

逆に誰も歩いていないのにバキバキと鳴る場合は、湿度や温度変化による木材の伸縮が原因と考えられます。

いつ、どこで、どんな音がするのか、メモを取りながら確認すると業者にも伝えやすくなります。

音の発生位置を特定する

音が鳴る位置を正確に把握することが、原因の特定につながります。

どの部屋なのか、部屋のどの辺なのか(中央か角か、窓際か、入口付近かなど)を意識して調べましょう。

可能であれば、実際にその上を歩いてみて、音が出る範囲や方向を確認してください。

音のする場所に重い家具があるか、湿気がこもっていないかも確認ポイントです。

音の種類(高音か低音か)を聞き分ける

音の高さや響き方によって、ある程度原因を予測することができます。

「キュッ」「ミシミシ」といった高音は、摩擦や乾燥による木材の収縮が原因であることが多いです。

一方で、「ドン」「コツコツ」といった打撃音のような低音は、ビスや金具の緩み、構造部の衝突が原因です。

音の種類を冷静に観察し、録音しておくのも有効な手段です。

床材の種類と施工方法を確認する

使用している床材が「無垢材」か「合板」か、「直貼り」か「根太張り」かによっても、床鳴りの原因と対処法は異なります。

無垢材は湿度や温度変化に敏感で伸縮が大きいため、バキバキと音が鳴りやすい特徴があります。

直貼り施工では下地との接着不良が原因となることがあり、合板では釘やビスの緩みが多く見られます。

施工当時の資料があれば、工法を確認しておくと対策がスムーズになります。

専門業者に相談すべき床鳴りの音の種類とは?

床鳴りの中には、自分で対処できるレベルを超えているケースもあります。以下のような状態であれば、専門の住宅業者やリフォーム会社に早めに相談しましょう。

広範囲でバキバキと音がする場合は構造の問題が疑われる

1つの部屋全体や複数の部屋でバキバキと大きな音がする場合は、床材や構造材そのものに問題が生じている可能性があります。

特に築年数の経った住宅では、根太や梁などが劣化しているケースもあります。

放置すると安全面にも影響するため、早期の点検・補修が必要です。

音だけでなく、床がたわんでいる、浮いているといった症状がある場合も要注意です。

コツコツ音が日常的に続く場合は金具の損傷がある可能性が高い

毎日同じ場所で「コツコツ」と音がする場合は、固定用のビスや釘が緩んでいる、あるいは破損している可能性があります。

床材をはがして内部の金具を確認・交換する必要があるため、専門業者に依頼するのが安全です。

特に階段や点検口付近の音は、事故防止のためにも早めの対応を心がけましょう。

DIYでの対処が難しい箇所は無理せずプロに任せましょう。

補修しても改善しないギシギシ音は専門業者に依頼すべき

隙間にパテやスペーサーを入れても改善しないギシギシ音は、床下の構造自体に問題があることもあります。

床下の湿気、断熱材のズレ、構造のたわみなどが原因の場合、個人では対応が難しくなります。

必要であれば、下地の補強や床材の全面交換といった施工も検討する必要があります。

再発を防ぐためにも、プロの判断を仰ぎましょう。

築年数が長く劣化した床のミシミシ音は点検が必要

築20年以上が経過している住宅でミシミシ音が頻繁に出る場合は、木材の劣化が進んでいる可能性があります。

木材のひび割れ、虫害、湿気による腐食などが進行している場合、床鳴りだけでなく耐久性にも影響します。

定期点検で状況を把握し、必要に応じて床の張り替えや補修を行いましょう。

プロに診断を依頼することで、安全・安心な住環境を維持できます。

まとめ|床鳴りの音の種類を知って正しく原因と対策を理解しよう

床から聞こえる「ミシミシ」「ギシギシ」「コツコツ」「バキバキ」といった音は、すべて原因が異なり、それぞれに適切な対策が必要です。

音の種類ごとに「どこで起きるのか」「なぜ鳴るのか」「どう対処すべきか」を理解しておくことで、早期発見・早期解決が可能になります。

自分でできる対策や予防法もありますが、構造に関わる異常や大きな音が続く場合は専門業者に相談するのが最善です。

快適で静かな住まいを保つためにも、床鳴りを放置せず、音のサインに耳を傾けてみてください。

この記事を参考に、ぜひご自宅の床を見直してみましょう。

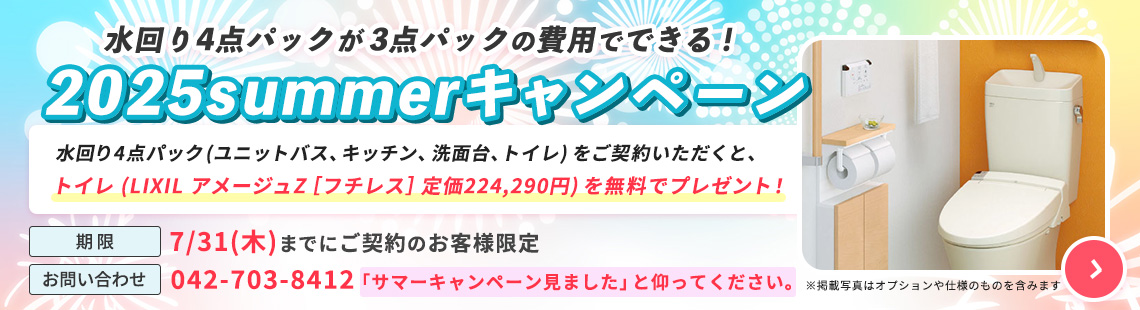

フローリングや床をリフォームするならグランディル

この記事では、床鳴りの音の種類と原因・対策についてご紹介いたしましたが、この記事をきっかけに水回りをまとめてリフォームすることを検討している方も多いかと思います。

フローリングや床をまとめてリフォームするなら、私たちグランディルにお任せください。

グランディルは、リフォーム専門店として地元相模原で多くの戸建・マンション・店舗などの施工に携わらせていただいております。

大手ハウスメーカーには実現できない「直接施工」、中間マージンや営業コストなど余計なコストが不要なことによる低価格でのリフォームをさせていただいており、専門の担当者が一貫して責任をもって施工いたします。

また、現地調査・お見積りも無料にて承っております。

大切なお家のリフォームは、私たちにお任せください。

ぜひ一度、下記リンクよりお問い合わせください。