2025.09.17

ユニットバスの床がきしむ?原因から対処法まで徹底解説!

「お風呂に入るたびに、床からギシギシと音がする…」そんなユニットバスのきしみ音に悩んでいませんか?

実はこのきしみ音、単なる“経年劣化”だけではなく、放置すると重大なトラブルにつながる可能性もあります。

この記事では、ユニットバスの床からきしみ音がする原因や、放置するリスク、さらに自分でできる対処法から業者に依頼する際の費用感まで、分かりやすく解説します。

ユニットバスの床からきしみ音がするのはなぜ?主な原因を解説

ユニットバスの床から音がする理由には、いくつかの共通した原因があります。ここでは代表的なものを紹介します。

床下の支え(支持材)が劣化しているから

ユニットバスの床の下には、体重を支えるための支持材が設置されています。これが経年劣化や湿気の影響で弱くなってくると、踏んだときにたわみや揺れが発生し、きしみ音が出ることがあります。

特に築10年以上の住宅では、このような劣化が進行しているケースが多いため、注意が必要です。

床の構造がしっかりしていないと、ちょっとした体重移動でも音が鳴りやすくなります。

床下の確認には専門的な知識が必要なため、異音が頻繁にする場合は一度プロに診てもらうのが安心です。

施工時の水平調整が不十分だったから

ユニットバスはプレハブ構造で、床や壁、浴槽が工場で作られ、現場で組み立てられます。

このときの施工で、床が水平に設置されていないと、わずかな傾きがきしみ音の原因になります。

とくに新築から間もないのに音がする場合は、施工ミスの可能性も考えられます。

水平がズレていると、体重のかかる位置に偏りができて、構造材に余計な負担がかかります。

防水パンや床材のゆるみ・ひび割れがあるから

床の防水パンやフローリング材がしっかり固定されていないと、歩いたときに揺れてきしみ音がします。

また、経年劣化により床材にヒビや割れが入ると、音が鳴りやすくなることもあります。

この場合は、音だけでなく防水性能の低下や水漏れといった問題にも発展するリスクがあります。

点検時に表面の状態だけでなく、床下の防水構造も確認することが大切です。

湿気やカビで床材が傷んでいるから

浴室は湿気が多いため、床材が常に水分を含みやすい環境です。

換気が不十分だと、床下や壁の中にカビが発生し、構造材が腐食して音が出ることがあります。

湿気が原因での劣化は、目に見えない場所で進行するため、気づきにくいのが特徴です。

床のカビ臭さや、換気しても湿った感じが残る場合は、内部に問題があるかもしれません。

ユニットバスの床のきしみ音を放置するとどうなる?放置NGな理由

「音がするだけだし、別に困っていないから」と放置していると、思わぬトラブルにつながるおそれがあります。

床材がさらに劣化して修理費用が高額になるから

きしみ音を放置すると、床材や下地材がさらに劣化し、修理範囲が広がってしまいます。

本来であれば数万円で済む修理が、放置することで数十万円規模の全面リフォームになってしまうこともあります。

音が気になり始めた時点で対処することで、費用も最小限に抑えることができます。

早めの点検と対処がコスト面でも大きな差を生みます。

水漏れやカビの発生で健康被害につながるから

きしみ音の原因が湿気や防水不良の場合、そのままにしておくと床下に水が漏れ続けることになります。

水漏れによりカビが発生すると、空気中にカビの胞子が漂い、喘息やアレルギーなどの健康被害を引き起こすこともあります。

特に小さな子どもや高齢者のいる家庭では、早めの対処が重要です。

階下への漏水トラブルにつながるおそれがあるから

マンションなどの集合住宅の場合、床下の水漏れが階下の部屋に影響を及ぼす可能性があります。

実際に天井から水が滴り落ちてくるなどの被害報告も多く、損害賠償に発展することも少なくありません。

音だけの問題と思っていたら、思わぬトラブルを招くことになります。

自分だけの問題にとどまらず、周囲への影響も考えて早期対応を検討しましょう。

ユニットバスの床のきしみ音を確認するチェックポイント

きしみ音の原因を知るためには、まず自分でできるチェックが重要です。

どの場所を踏むときに音が出るかを特定する

音のする場所を特定することで、構造的な問題がどこにあるのかが推測しやすくなります。

ユニットバス内を複数の位置で踏んでみて、音が出るタイミングや場所をメモしておくと、業者に相談する際にもスムーズです。

「右奥を踏むと音がする」「中央部分だけがギシギシ鳴る」などの記録が重要です。

一度では分からない場合は、何度か入浴時にチェックしてみましょう。

床のたわみや沈み込みがないか確認する

音がする部分を踏んだときに、沈み込みやグラつきを感じる場合は、構造材の損傷が疑われます。

たわみのある床は歩行時に危険であり、長期的には大きな補修が必要になることもあります。

異常を感じたら、すぐに対応を検討しましょう。

日によって症状が変わる場合は湿気の影響かもしれません。

床表面にヒビや浮きがないかチェックする

床材の表面を目で見て、ひび割れや剥がれがないかを確認してください。

小さなヒビでも水が染み込む原因になり、防水性を低下させます。

また、床の浮きがある場合は、下地との密着が不十分な可能性があります。

状態がひどくなる前に補修を検討しましょう。

壁との接合部にすき間がないか確認する

ユニットバスの床と壁のつなぎ目には、コーキング材が使われています。

この部分にすき間や剥がれがあると、床下に水が入りやすくなり、きしみ音の原因となります。

特に古いコーキングは劣化しやすく、数年でひび割れてくることもあります。

小さなすき間でも水が侵入すれば構造材の劣化につながるため、注意が必要です。

ユニットバスの床のきしみ音を自分で直す方法はある?

軽度のきしみ音であれば、自分で対処できるケースもあります。以下に代表的なDIY方法を紹介します。

床下に防振マットやパッキンを設置する

床の下にアクセスできる場合、防振マットやパッキンを挟むことで、きしみ音を軽減できます。

これは、床材と支持材のすき間を埋めて摩擦を減らす方法で、比較的簡単に実践できます。

ホームセンターやネット通販で防振材は手に入りますので、床下の状況を確認してみましょう。

ただし、床下の構造を正確に把握してから行うことが大切です。

床材のすき間にコーキング材を充てんする

床表面のすき間や、壁との接合部から音がしている場合は、防水性のあるコーキング材を充てんすることで改善することがあります。

市販のコーキング材は扱いやすく、見た目もきれいに仕上がる製品が多くあります。

使用前に古いコーキング材を取り除いてから新しいものを塗るのがポイントです。

乾燥時間などの注意点も確認しながら作業しましょう。

床下に潜れる場合は支持脚を調整する

ユニットバスの床下にアクセスできる構造であれば、支持脚の高さを微調整することで、たわみや音を改善できます。

支持脚は床のレベルを保つ重要な役割を果たしています。これが緩んでいると音の原因になります。

ドライバーなどでネジを回すだけで高さ調整できるタイプもあります。

床下作業には狭い空間での作業が必要なため、無理のない範囲で対応してください。

DIYが難しい場合は応急処置にとどめる

床材の劣化が進んでいたり、構造部分の問題が疑われる場合、自分で無理に直そうとせず、まずは応急処置の範囲にとどめましょう。

例えば、厚めのバスマットを敷いたり、衝撃を吸収するゴム製パネルを使うことで、一時的に音を軽減することができます。

無理なDIYは逆にダメージを広げてしまうこともあるため注意が必要です。

不安な場合は、早めに専門業者への相談をおすすめします。

ユニットバスの床のきしみ音を業者に依頼する場合の費用と流れ

本格的な修理や補修が必要な場合は、信頼できる業者に依頼するのが確実です。以下に流れと費用の目安をまとめました。

現地調査・見積もりは無料の業者が多い

多くのリフォーム業者や水道修理業者では、初回の現地調査と見積もりが無料です。

見積もりだけであれば費用がかからないことがほとんどなので、まずは相談してみるとよいでしょう。

複数の業者から見積もりを取って比較するのが失敗しないコツです。

「相見積もり」を活用して、料金や工事内容を見極めましょう。

工事費用の相場は3万円〜、50万円以上の場合も

修理内容によって費用は大きく変わりますが、床下のボルトの緩み(約3万円〜)、床材の固定不良(3万円〜8万円)、床下の構造的な問題(15万円〜50万円)、またはシロアリ被害(50万円以上)などが原因の可能性があり、費用はその原因と修理範囲によって大きく変動します。

安さだけで選ばず、施工実績や口コミを確認することが重要です。

見積もりの内訳に不明点がある場合は、必ず確認しましょう。

1日〜数日で修理が完了するケースが多い

きしみ音の修理は、多くの場合、半日〜1日程度で完了します。

ただし、床をはがす大掛かりな工事や、浴槽の脱着が必要なケースでは数日かかることもあります。

工事期間中は浴室が使えなくなるため、事前にスケジュールを調整しておきましょう。

仮設のシャワーを設置する業者もあるため、相談してみるとよいでしょう。

「水110番」や「くらしのマーケット」などで業者を探せる

全国対応の「水110番」や、口コミで探せる「くらしのマーケット」など、インターネットで信頼できる業者を探すサービスが増えています。

料金の比較や対応エリアの検索も簡単なので、初めての人でも安心です。

事前に実際の施工写真やユーザー評価を確認して、信頼できる業者を選びましょう。

予約や見積もりもネットで完結できるので便利です。

ユニットバスの床のきしみ音が再発しないための予防対策

せっかく修理しても、また同じ症状が起きてしまっては意味がありません。以下の対策を実践して、きしみ音の再発を防ぎましょう。

定期的に床の状態を点検する

年に1回程度は、ユニットバスの床を点検しましょう。

特に「音が出始めたかも?」と思ったタイミングで、すぐに状態をチェックする習慣をつけることが大切です。

早期発見が被害の拡大を防ぎます。

見た目だけでなく、踏んだときの感触の変化にも注意しましょう。

入浴後はしっかり換気して湿気を防ぐ

浴室は湿気がこもりやすい場所です。

入浴後は換気扇を30分以上まわす、窓を開けて空気の入れ替えをするなど、湿気対策を徹底しましょう。

湿気はきしみ音の原因になるカビや腐食のもとになります。

換気を怠ると、見えない場所でダメージが進んでしまいます。

防水コーキングの劣化を早めに補修する

床と壁の接合部に使われているコーキング材が劣化すると、そこから水が入り込み、床下の構造に悪影響を及ぼします。

目に見えるひび割れや変色を見つけたら、すぐに補修することが重要です。

ホームセンターで補修材が手に入るので、自分でも対応できます。

定期的な点検とメンテナンスが、長持ちの秘訣です。

床下に水が溜まらないよう排水状態を確認する

排水がうまく流れていないと、床下に水が溜まり、湿気や腐食を引き起こす原因になります。

排水溝のつまりを定期的に掃除したり、傾斜が正しく保たれているかチェックしましょう。

排水性能が落ちると、床だけでなく他のトラブルも誘発します。

異臭や逆流がある場合は早めに対処を行いましょう。

まとめ|ユニットバスの床のきしみ音は早めの対処が大切

ユニットバスの床のきしみ音は、構造材の劣化や湿気、施工ミスなどさまざまな原因で発生します。

放置すると修理費用が高額になるだけでなく、水漏れや健康被害、近隣トラブルにつながる可能性もあるため注意が必要です。

自分でできるチェックや簡単な補修方法もありますが、難しい場合は早めに業者に相談するのが安心です。

そして何より、日頃の点検や換気といった予防が大切です。ぜひ本記事を参考に、快適で安心なバスルームを維持してください。

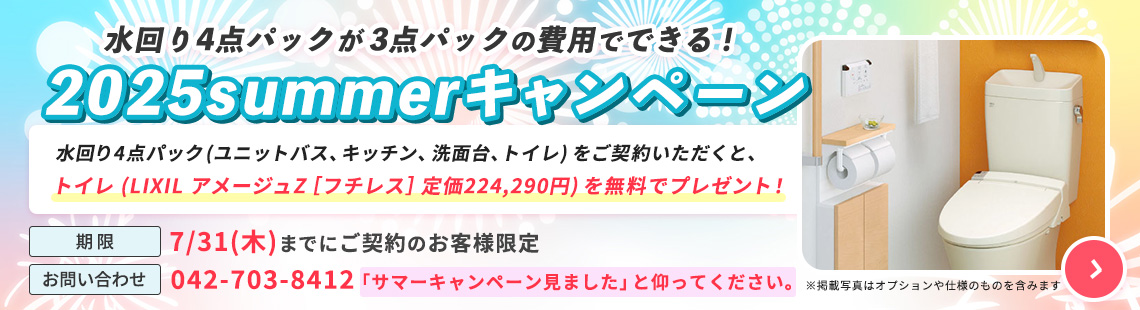

フローリングや床をリフォームするならグランディル

今回この記事では、ユニットバスの床からきしみ音がする原因や対処法についてご紹介いたしましたが、この記事をきっかけに水回りをまとめてリフォームすることを検討している方がいらっしゃるかと思います。

フローリングや床をまとめてリフォームするなら、私たちグランディルにお任せください。

グランディルは、リフォーム専門店として地元相模原で多くの戸建・マンション・店舗などの施工に携わらせていただいております。

大手ハウスメーカーには実現できない「直接施工」、中間マージンや営業コストなど余計なコストが不要なことによる低価格でのリフォームをさせていただいており、専門の担当者が一貫して責任をもって施工いたします。

また、現地調査・お見積りも無料にて承っております。

大切なお家のリフォームは、私たちにお任せください。

ぜひ一度、下記リンクよりお問い合わせください。