2025.07.04

床のきしみを放置するとどうなるのか?原因と対処法を徹底解説

「最近、家の床がギシギシ鳴るようになったけど大丈夫かな?」と感じたことはありませんか?床のきしみは、見た目には問題がなくても、放置すると住宅や健康に悪影響を与えることがあります。

この記事では、床のきしみの原因と、放置するとどうなるか、さらに対処法や専門業者に相談するタイミングまで詳しく解説します。

大切な住まいを守るために、ぜひ最後まで読んで正しい知識を身につけましょう。

床のきしみを放置するとどうなるのか?まずは床がきしむ原因を知ろう

床がきしむ原因を知ることは、正しく対処するための第一歩です。きしみの音は様々な理由で発生しますが、主な原因をいくつか紹介します。

床材の乾燥や湿気で木材が伸び縮みするから

木材は湿度の変化に敏感で、湿気が多いと膨張し、乾燥すると縮みます。

この伸び縮みが床材同士の摩擦を生み、きしみ音が発生します。

とくに梅雨や冬の暖房時期など、季節によってきしみが強くなることもあります。

木の性質を知ることで、なぜ音が鳴るのかを理解しやすくなります。

床下の根太(ねだ)や大引きがゆるんでいるから

床を支える根太や大引きが緩んでいると、床板が安定せず動きやすくなります。

その結果、歩くたびにズレが生じて音が出るのです。

築年数が経過した住宅や、地震などの影響を受けた家では特に起こりやすい現象です。

見えない部分の劣化ほど、放置しがちなので注意が必要です。

施工ミスや老朽化によって部材がずれているから

新築やリフォームの際にしっかり施工されていないと、部材がきちんと固定されていない場合があります。

また、年月が経つと木材が変形し、隙間ができることも。

この隙間が摩擦音の原因になり、床がギシギシ鳴るのです。

最初は小さな音でも、放置すると徐々に音が大きくなっていきます。

ネジや釘が緩んで床板が動いてしまっているから

床板を固定しているネジや釘が緩むと、板同士がずれて音が出るようになります。

歩くたびに「ギシッ」と音が鳴るのはこのケースが多いです。

とくに、よく通る場所や重い家具が置いてある場所ではネジが緩みやすくなります。

定期的な点検が床のきしみ防止に有効です。

床のきしみを放置するとどうなる?放置による住宅への影響とは

きしみの原因を理解したところで、次は放置することによる住宅への影響を見ていきましょう。

床板の劣化が進んで張り替えが必要になる

きしみを放置していると、摩擦やズレによって床板そのものが傷みやすくなります。

その結果、補修では対応できず、張り替えが必要になることがあります。

部分的な張り替えでも高額になることがあり、早めの対処が経済的にもおすすめです。

床材の寿命を延ばすためにも、きしみの早期発見・対応が大切です。

構造部材にダメージが広がる可能性がある

床のきしみを長期間放置すると、床下の根太や大引きといった構造部材にも負荷がかかります。

小さなズレや緩みが積み重なることで、木材が割れたり、強度が低下したりする危険性があります。

住宅全体の耐久性に関わる問題となることもあるため注意が必要です。

特に築年数の古い家では、こまめなメンテナンスが不可欠です。

きしみ音が他の部屋にも伝わりやすくなる

音は床材や構造を通して他の部屋にも伝わっていきます。

家族全員が不快な思いをするだけでなく、生活音としてストレスの原因にもなります。

特に集合住宅や2世帯住宅では、音の問題は深刻化しやすいです。

静かな生活環境を守るためにも、きしみの早期対処が大切です。

床のきしみを放置するとどうなる?健康や安全面のリスクも

音だけの問題ではなく、健康や安全面でも見逃せないリスクが存在します。

転倒やつまずきの原因になることがある

床が沈んだり浮いたりすると、歩くときにバランスを崩しやすくなります。

特に高齢者や小さな子どもにとっては転倒のリスクが高まります。

段差がなくても足元の違和感が危険を生むことがあります。

安全な住まいづくりには、床の安定感が重要です。

音がストレスとなり睡眠の質を下げることがある

夜中にきしみ音がすると、目が覚めてしまうという人も少なくありません。

小さな音でも繰り返し聞こえると、精神的にストレスがたまりやすくなります。

睡眠の質が低下すると、日中の集中力や体調にも影響が出ます。

静かで快適な生活環境を保つためにも、床の状態を見直しましょう。

カビやダニが発生しやすくなることがある

きしみの原因が湿気によるものである場合、放置すると床下にカビやダニが発生する可能性があります。

湿気の多い環境は害虫の温床になりやすく、健康被害を引き起こすこともあります。

特にアレルギーを持っている人は注意が必要です。

床のきしみがカビのサインである場合もあるので、早めに確認しましょう。

床のきしみを放置するとどうなる?修理費が高くなるケースも

床のきしみを放置すると、時間が経つにつれて修理の手間や費用が大きくなる傾向にあります。早めに対処することで、費用と時間を節約することが可能です。

劣化が進むと大掛かりな工事が必要になる

床材や構造部材が長期間にわたってダメージを受けると、表面的な補修では対応できなくなります。

その場合、床全体を剥がしての大規模な工事が必要になり、工事期間も長くなります。

生活に支障が出るだけでなく、費用面の負担も大きくなるので、早めの判断が重要です。

放置せず、小さな異変のうちに手を打つことがコスト削減のカギとなります。

床下の構造まで修理対象になることがある

床材のきしみが長く続くと、その影響は床下の構造部分にまで及ぶことがあります。

根太や大引きといった構造部材の修理は、専門的な作業が必要で費用も高額です。

また、工事の範囲が広がることで、住んでいる人への負担も増えます。

構造にまで影響が出る前に、専門業者に点検してもらうのが得策です。

張り替え費用が高額になることがある

床の一部のきしみなら簡単に直せますが、全体に広がると床板の全面張り替えが必要になります。

床の素材によっては数十万円以上かかることもあり、家庭の負担は大きくなります。

また、古い家だと同じ素材が手に入らない場合もあり、見た目の統一感が損なわれる可能性もあります。

費用を抑えるためにも、定期的なチェックと早めの対応を心がけましょう。

床のきしみを放置するとどうなる?放置せずにできる簡単な対処法

大きな修理になる前に、自分でできる対処法もあります。簡単なメンテナンスで、きしみを和らげることができるかもしれません。

床下に防振材を入れて音を抑える

ホームセンターなどで販売されている防振材を床下に敷くことで、きしみ音を軽減できます。

これは根太や大引きの間にクッション性のある素材を挟む方法で、振動を吸収します。

DIYが得意な人なら、数千円で対処可能です。

床下点検口からの作業で対応できることもあります。

きしんでいる部分に専用補修剤を使う

きしみ音がする箇所に専用の補修剤(すき間充填剤)を流し込む方法があります。

床板と床板の間の摩擦を減らす効果があり、即効性も期待できます。

ネットショップやホームセンターで簡単に手に入るので、手軽な方法としておすすめです。

注意点として、使用前に対象部分のホコリやゴミを取り除くと効果が長持ちします。

ネジを締め直すなどの簡単な補修をする

床板を固定しているネジや釘が緩んでいる場合、それを締め直すだけできしみが改善されることがあります。

目に見える部分にアクセスできるなら、ドライバー1本で対処できるかもしれません。

ただし、床材を傷つけないよう慎重に作業することが重要です。

自信がない場合は無理せず業者に相談しましょう。

市販の床補修キットを使って自分で直す

最近では、初心者でも簡単に使える床補修キットが販売されています。

セット内容には補修剤、専用スパチュラ、色合わせ用のペンなどが含まれていることが多いです。

説明書に従って作業すれば、見た目にもきれいに補修できるのがメリットです。

部分的なきしみに対応するには十分な方法です。

床のきしみを放置するとどうなる?専門業者に相談するべきタイミング

自分での対処が難しい場合や、きしみがひどいと感じたら、専門業者に相談するのがベストです。

きしみ音が年々大きくなっているとき

きしみ音が以前よりも大きく、頻繁に聞こえるようになった場合は注意が必要です。

音が悪化しているのは、構造上の問題が進行しているサインかもしれません。

そのままにしておくと、大規模な工事が必要になる可能性があります。

音の変化に気づいたら、早めに相談しましょう。

歩くたびに床が沈む感じがするとき

床に乗ったときに沈む感覚がある場合、床下の支えが弱くなっている可能性があります。

この状態は非常に危険で、床が抜けるおそれもあります。

目に見える変化がなくても、違和感を感じたらすぐに点検を依頼するべきです。

安全第一で行動することが重要です。

床下にカビやシロアリの気配があるとき

きしみの原因が湿気の場合、床下にカビやシロアリが発生しているケースもあります。

放置すると木材が腐り、建物全体の耐久性に影響します。

見えない場所だからこそ、プロによる点検が安心です。

異臭や虫の死骸など、気になることがあればすぐに確認しましょう。

自力での補修が難しいと感じたとき

作業に不安を感じる場合や、効果が感じられない場合は無理せず業者に依頼しましょう。

プロなら原因を的確に特定し、最適な方法で修理してくれます。

自己流で直そうとして逆に悪化させることもあるため、無理は禁物です。

無料相談や見積もりサービスを活用するのも一つの手です。

床のきしみを放置するとどうなるか迷ったら確認したいチェックポイント

床のきしみが気になるけど、修理のタイミングが分からないという方のために、チェックすべきポイントをまとめました。

きしみの音がどの場所でどのくらい発生しているか

音が出る場所や範囲を把握することで、原因の特定や対処法の選択がしやすくなります。

一箇所なのか複数なのか、毎回同じ場所なのかも重要な情報です。

メモを取りながら観察すると、業者に説明するときにも役立ちます。

日によって音の出方が違う場合は、天候や湿度の影響もあるかもしれません。

床の沈み込みやたわみがあるか

目で見てわかるほど沈んでいる、あるいは歩いたときにへこむ感覚がある場合は、構造に問題がある可能性が高いです。

こうした変化は劣化のサインなので、早めに対応しましょう。

他の部分と比べて違和感を感じたら、床下の点検をおすすめします。

素人目でも違いが分かるほどなら、すぐに行動に移すべきです。

湿気が多い場所かどうか

洗面所やキッチン、窓際など湿気の多い場所は特に注意が必要です。

湿気は木材を傷めやすく、きしみの原因にもなります。

換気を心がけるだけでも効果がある場合があります。

除湿機や防湿シートの活用も検討してみましょう。

築年数や過去のリフォーム歴

築年数が古い住宅では、自然劣化によるきしみが発生しやすくなります。

また、過去のリフォーム時の施工不良が原因になっていることもあります。

住まいの履歴を確認しておくと、問題の背景が分かりやすくなります。

不安な点は、業者に説明して調査してもらいましょう。

まとめ:床のきしみを放置するとどうなるのかを正しく理解しよう

床のきしみは、単なる音の問題ではありません。放置すればするほど、さまざまな問題に発展する可能性があります。

放置すればするほど住宅への影響が大きくなる

きしみを放置すると、床材や構造へのダメージが進み、補修が難しくなることがあります。

早期発見・早期対処が重要です。

住宅を長持ちさせるためには、日頃の観察がカギになります。

健康や安全面にも悪影響が出るリスクがある

転倒やストレスの原因になるだけでなく、カビや害虫の温床になることも。

小さな不具合でも見逃さないことが、家族の健康を守る第一歩です。

異変に気づいたら、まずはチェックしてみましょう。

早めの対処で修理費用を抑えられる

小さなきしみなら、数千円程度で直せることもあります。

しかし、放置すれば数十万円以上の工事になることも。

費用と時間の節約のためにも、日頃のメンテナンスを忘れずに。

専門業者への相談で確実な修理ができる

DIYで対処できない場合は、迷わず専門業者に相談しましょう。

確かな知識と技術で、根本的な解決が期待できます。

無料見積もりなどのサービスを活用するのもおすすめです。

大切な住まいのために、今できることから始めてみてください。

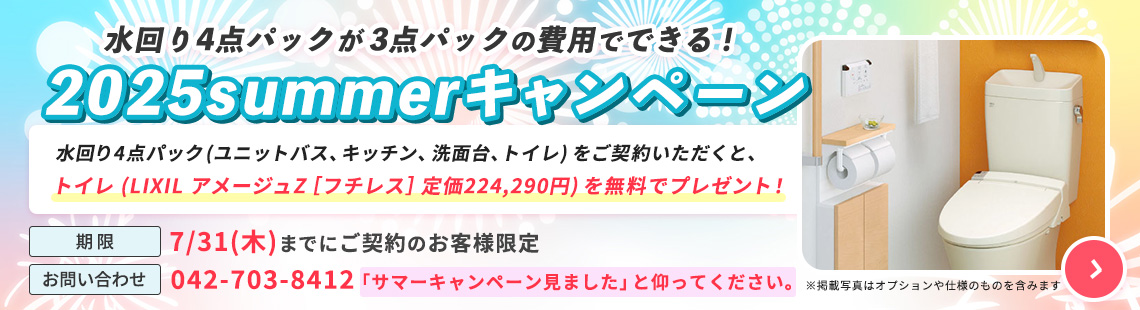

フローリングや床をリフォームするならグランディル

今回この記事では、床のきしみを放置するとどうなるか等についてご紹介いたしましたが、この記事をきっかけに水回りをまとめてリフォームすることを検討している方がいらっしゃるかと思います。

フローリングや床をまとめてリフォームするなら、私たちグランディルにお任せください。

グランディルは、リフォーム専門店として地元相模原で多くの戸建・マンション・店舗などの施工に携わらせていただいております。

大手ハウスメーカーには実現できない「直接施工」、中間マージンや営業コストなど余計なコストが不要なことによる低価格でのリフォームをさせていただいており、専門の担当者が一貫して責任をもって施工いたします。

また、現地調査・お見積りも無料にて承っております。

大切なお家のリフォームは、私たちにお任せください。

ぜひ一度、下記リンクよりお問い合わせください。